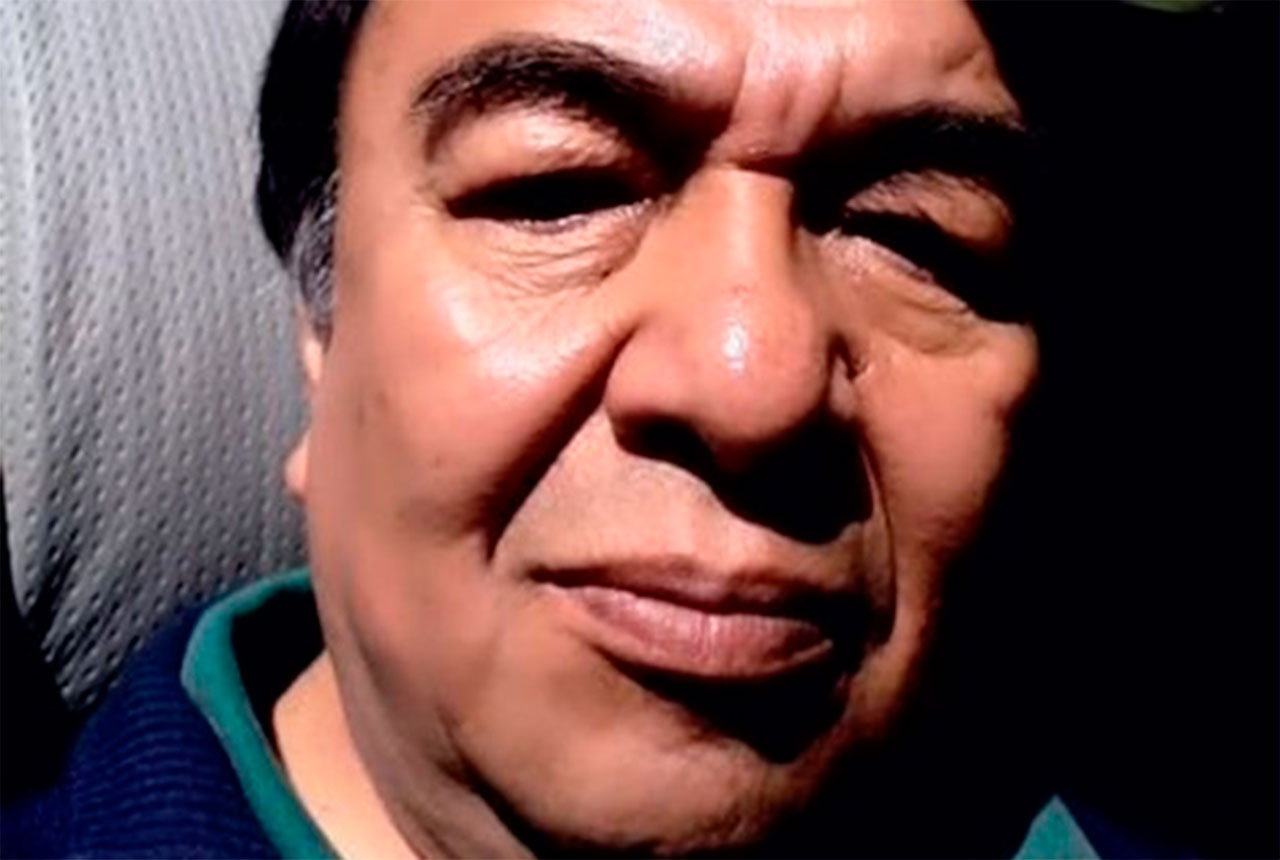

Rubén Vázquez Pérez

“¡Arriba la maldad y el vicio!”, gritaba el Fidus, al calor de aquellos sus primeros tragos. Era el preludio de su actuación, su desafío.

Aquel tiempo de fines de los sesentas y primera mitad de los setentas, era de encuentros constantes entre adolescentes en los que se competía por todo: por las viejas, por los tragos, a ver quién decía más y mejores albures; quién decía la más original de las mentadas de madre o escupía más lejos, se reventaba el más apestoso de los pedos o el más escandaloso eructo.

Era ese el contexto en el que el Fidus lanzaba su grito de batalla con el que intentaba demostrar que estaba dispuesto a todo: a beber más que ningún otro; a pasarse los altos y ganarle a la patrulla; a ligar a la mejor de las chavas; a partírsela al que fuera por conseguir los favores de ésta o a establecer la supremacía en el manejo del doble sentido.

Se rondaban linderos peligrosos y, so pena de convertirse en el puto o el cobarde de la colonia, nadie salía con aquello de que “a eso no le hago, porque mi jefe se enoja”, o “porque no me dejan”. El Fidus, no.

Aquella noche de sábado, el Fidus enardecido tras las primeras tres cubas y carrujo y medio de mota, no estaba para medir consecuencias, tamaños, tonelaje y procedencia de los potenciales rivales.

Que él fuera más bien ñango y bajo o que su apariencia clavillesca provocara más la carcajada que el miedo, pasaba a segundo plano. Importaba más que en la fiesta del barrio, hubiera extraños y que sobre todo, uno de ellos tratara de bajarle a la vieja.

Sentíase fuerte el Fidus y armado del súbito coraje que le habían dado el ron Castillo y la mota, se fue directo a atajar al que galaneaba a su vieja.

Apenas balbuceaba “arriba la maldad y el vicio”, entre los apretados dientes, mientras caminaba con pasos largos, sacudía frenético los dedos de ambas manos y movía alternadamente el cuello de izquierda a derecha, sin perder de vista al objetivo. Parecía que todo a su alrededor hubiese desparecido y que la música no fuera para él.

A unos metros, Marta, su novia, -una güerilla de finas formas, fácil trato y una todavía más fácil sonrisa-, se obsequiaba gustosa al extraño porque lo había descubierto dueño de los mejores pasos de baile. Así que no lo pensó mucho cuando éste la invitó, para cederle el talle y bailar muy de cerca, pegada a él, una, dos, tres o más piezas.

Era demasiado.

Decidido, el Fidus encaró al intruso: “¿Qué güey, le vas a pasar?”, desafiaba con la misma frase con la que se reta en el billar, pues no encontró otra mejor; éste, de lentes obscuros, envaselinado, chamarra de cuero, pantalones entallados, de estoperoles a los costados, camisa abotonada hasta el pecho, no se amilanó.

El intruso sonrió apenas, se hizo rápido de la dureza en el rostro afilado y, acompañado de tres o cuatro de los suyos, le tomó la palabra: “¡Como va, puto!”

Ya en la calle, en mitad del arroyo, la mayoría de simpatizantes del Fidus vieron de pronto el brillo de una navaja de muelle que, por los aires, iba de izquierda a derecha entre las manos del intruso.

Aquello era nuevo, como en las películas del César Costa o el Enrique Guzmán, pero esto era real, sucedía de veras. Y nadie, en verdad, acertó a hacerle el paro.

Pocos en cambio pudieron reprimir una expresión que fue más allá de la sorpresa y pareció más bien propia del instinto, la prudencia o el miedo. El Fidus, de pronto se paralizó, tragó saliva y sintió como se le erizaba el vello debajo de la nuca. Sabía que bailaba un oso que nunca antes había bailado y que quizás fuera el último.

Pero si la navaja fue inesperada, más lo fue la repentina confianza que en una sonrisa se dibujó en su rostro: también en su mano había un arma y reiniciada la danza circular del enfrentamiento, cuando todos esperaban el primer lance, una vulgar y estentórea carcajada del Piter rompió la tensión:

“¡No mames, pinche Fidus!, ¡¿qué le vas a hacer con un peine?!”. Y si: el Fiuds traía en la diestra uno de esos peines semicirculares de plástico, cuyo mango terminaba en redondeada punta, como las de las tijeras escolares, y que, era costumbre, se llevaban al cinto. El visitante, desconcertado, pronto abandonó la concentración, aflojó los músculos y comenzó a reír, quedamente primero, con ganas después.

Craso error, porque el Fidus no desaprovechó la oportunidad y en un instante ya lo tenía de espaldas al piso y, montado, lo tundía en el rostro tan rápido como podía con ambos puños.

Los cuates del intruso –cuatro o cinco-, eran también vapuleados por la abrumadora mayoría local: patadas con punta de bota vaquera, garrotazos, tabicazos, mentadas de madre, maldiciones.

Mucho tiempo pasó desde entonces.

La mañana fría de uno de esos días que no se distinguen entre si, era todo menos un estímulo a abandonar la cama. Con todo, había que estar de pie: aún con la improvisada pijama, que eran mi viejo suéter y un añoso pantalón deportivo, me fui a la cocina a calentar algo de café que me hiciera más tolerables las siete horas de ese día invernal y nublado.

En la tele, el noticiero iniciaba con la detención de una banda de asaltantes de tarjetahabientes, a quienes secuestraban por unas horas para sacar lo más que se pudiese en cajeros automáticos. Los habían detenido en flagrancia.

“Véalos bien y si los reconoce, denúncielos”, invitaba el reportero a la teleaudiencia. El camarógrafo paneó lenta, muy lentamente de derecha a izquierda, mientras acercaba la lente a los rostros de los delincuentes. Casi completaba la hilera de siete individuos, cuando al llegar al penúltimo, lo reconocí: era el Fidus.

La regordeta, enorme mano de uno de los policías, casi fuera de cuadro, lo obligaba a levantar la vista que el Fidus trataba de mantener clavada en el piso, para evitar precisamente que se le reconociera.

Tenía las manos hacia atrás, acaso esposadas y, de pronto, cuando el paneo iba de vuelta, se atrevió a ver de frente. Como antaño, de nuevo una sonrisa, pero esta vez, desdibujada, forzada, como con amargura.

No lo sabía y la imaginación no le alcanzaba para saber como sería su vida a partir de entonces en el Reclusorio Norte: un ir y venir del abuso a la venganza; de ésta al sometimiento y a la simulación y de nuevo, a la revancha, pero no abierta sino ensayada, con alevosía y ventaja, en una clara demostración de que con uno sería mejor no meterse.

Pero alerta, siempre alerta, porque una vida así sólo cosecha odios y el desquite viene por detrás, cuando no lo esperas, o cuando estás dormido.

Fidencio, asi se llama el Fidus, ya la libró. Ocho años de su vida se quedaron tras las rejas, en un recuerdo que le pesa como enorme losa que no puede dejar de cargar. Ahora ya no bebe ni se droga. El trabajo y la paga que ahora tiene no le da para eso. Tenía esposa y la perdió con todo e hijos cuando en una visita al reclusorio, ésta supo que había otra y lo dejó.

Sudoroso y cansado, una tarde veraniega llegó de nuevo al barrio. El rostro moreno presentaba ya marcados surcos en las comisuras de los ojos y el cabello grueso y negro, comenzaba a tornarse blanco en las sienes; igual pasaba con el vello de las pobladas cejas.

De aquellos primeros años adolescentes en los que cada desplante y cada gesto, cada palabra y actitud, eran un desafío, un reto, una aventura, no queda sino el recuerdo anecdótico y vago de las hazañas protagonizadas en el barrio.

“¿Arriba la maldad y el vicio?”, me atreví a recordarle. La sonrisa se le hizo amarga, un nudo en la garganta le impidió articular palabra. Ni una lágrima se derramó; sólo le abrillantaron la mirada. Y, siempre sonriente, al fin dijo: “ya no, mi cuate, ya no”.