Relatos dominicales

Miguel Valera

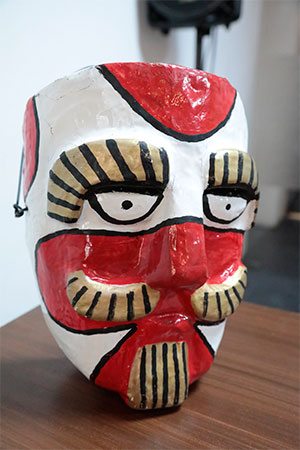

Escuché por primera vez la palabra “Yolpaki” en la comunidad de Atetecochco, en el municipio de Atlahuilco, en la sierra de Zongolica, a donde nos llevó una maestra, antropóloga, que tenía interés de llevar el conocimiento de las aulas a la realidad. Con mochilas al hombro, mientras caminábamos por veredas nos encontrábamos a habitantes de la zona y los saludábamos muy propios con un “Panolti”, que en náhuatl significa “hola” o “bienvenido”. Las personas nos miraban extrañadas y contestaban: “buenos días”.

En el templo de la comunidad, con guitarras en mano, el primer canto que nos pidieron fue “Yolpaki”. La maestra nos explicó que la palabra significaba “corazón feliz” y que se referían al canto del Salmo 122 que compuso el español Miguel Manzano con la letra “¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén”. ¡Claro!, contestamos a una sola voz.

Estuvimos una o dos semanas en esa comunidad, escuchando, conociendo sus costumbres, involucrándonos en sus vidas. Ya he contado otras veces de mi escozor sobre el espíritu humano de la conquista, del avasallamiento, del apoderamiento de la mentalidad del otro. Todos llevamos, quizá sin quererlo, un conquistador en las entrañas, deseoso de apoderarse del otro.

Aunque algunos profesores nos lo prohibían, yo me atreví a leer desde muy joven textos del filósofo argentino Enrique Dussel, el teórico de la descolonización, el filósofo de la liberación latinoamericana. Cargaba entonces, como una segunda biblia, ese texto donde decía que “contra la ontología clásica del centro, desde Hegel hasta Habermas, por nombrar lo más lúcido de Europa, se levanta un contradiscurso, una Filosofía de la Liberación de la periferia, de los oprimidos, de los excluidos, la sombra que la luz del ser no ha podido iluminar, el silencio interpelante sin palabra todavía”.

“Desde el no-ser, la nada, lo opaco, el otro, la exterioridad, el excluido, el misterio del sinsentido, desde el grito del pobre parte nuestro pensar. Es entonces una ‘filosofía bárbara’, que intenta sin embargo ser un proyecto de trans o metamodernidad”, había escrito en esa obra. Un maestro, a quien le confesaba esas lecturas, se reía un poco, con sorna, diciéndome que sólo era poesía.

En Atetecochco descubrí el sentido de la opresión histórica, de los desamparados, de los olvidados, de quienes huyeron para dejar a los Conquistadores el valle, las tierras más prósperas. La historia que más me conmovió, sin duda, fue la de Iztli, una pequeña de 10 años a quien le gustaba cantar, correr en el atrio de la capilla del pueblo y por las tardes emborracharse, con el aguardiente que encontraba en su casa.

Hace honor a su nombre, nos dijo la maestra. Su alcoholismo es un “escudo”, una “defensa” ante lo que vive. Su padre maltrata a su madre. La escuela es un escape pero el gran escape lo encontró en el estado de ebriedad, nos refirió con tristeza. Tenía razón. Además, las condiciones de vida, el aislamiento, el microcosmos en el que se desarrollaban, orillaba a niñas y niños, desde los 10 o 12 años, a involucrarse con el alcohol.

Han pasado muchos años de este viaje y de vez en vez, mientras observo, como decía el viejo Schopenhauer, la vida, desde una mesa bien provista, pienso en Iztli, en su melodiosa voz cantando “Yolpaki” y en los cientos de niños que buscaron en el alcohol, un corazón feliz que entendiera la realidad de este mundo.