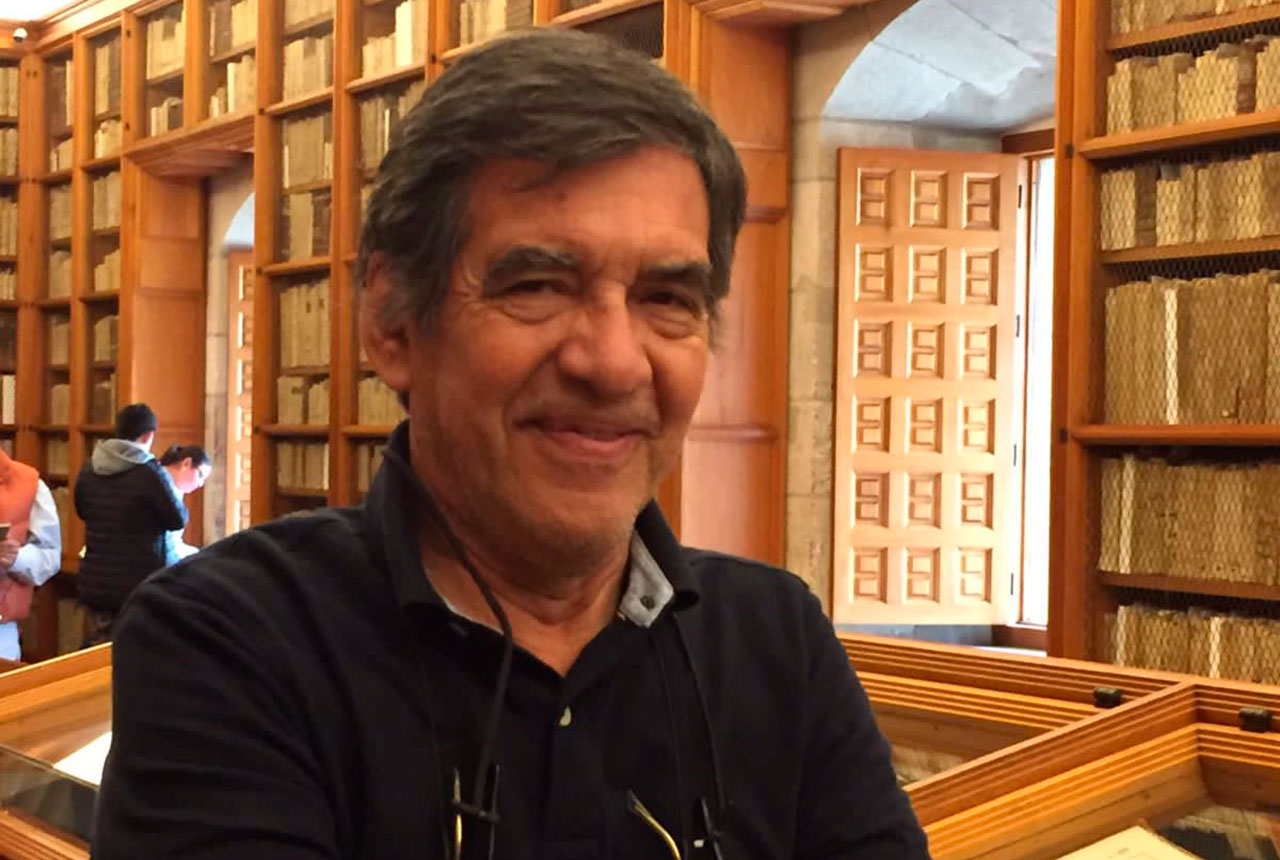

Ricardo Del Muro / Austral

El controvertido biólogo estadounidense James Watson, galardonado con el Nobel de Medicina en 1962 por ser uno de los descubridores de la estructura del ADN, falleció el pasado jueves 6 de noviembre a los 97 años en un hospicio de Long Island (Estados Unidos), según confirmó su familia al diario The New York Times.

Watson y su colega Francis Crick (fallecido en 2004) revelaron en 1953 que la molécula que custodia el manual de instrucciones de los seres vivos tiene una forma de doble hélice. Esta configuración, parecida a dos escaleras de caracol enroscadas en las que los peldaños enfrentados siguen reglas de emparejamiento, permite que el ADN haga copias heredables de sí mismos.

“Hemos descubierto el secreto de la vida”, afirmó el inglés Francis Crick al irrumpir en un bar de Cambridge (Reino Unido) abrazando a su compañero, el cientifico estadounidense James Watson. Dos meses después de esta poco convencional primicia, Watson y Crick hicieron el anuncio formal en Nature. La prestigiosa revista científica publicó, sin darle mucha importancia, su solución al rompecabezas que había desquiciado a los biólogos durante décadas. ¿Cómo se transmiten los genes de padres a hijos?

La estructura de la molécula en doble hélice que es el ADN dio al mundo la llave para entender muchos de los secretos de la vida: Desde la bacteria más pequeña hasta el hombre existen gracias al ADN. El descubrimiento les valió el premio Nobel de Medicina a Crick y a Watson, además del británico Maurice Wilkins, cuyos trabajos sirvieron de base. A pesar de la importante contribución de la física Rosalind Franklin, ella no obtuvo este reconocimiento, ya que había fallecido en 1958 y el Nobel no se concede postumamente.

Sin embargo, Watson, elegido en 1988 por Estados Unidos para encabezar el ambicioso poryecto para leer todo el ADN humano, fue defenestrado en 2007, cuando en una entrevista con el semanario británico The Sunday Times, afirmó que era “pesimista” sobre el futuro de los ciudadanos del continente africano. Un hecho que fue recordado en la nota luctuosa escrita por Manuel Ansede, editor de ciencia del periódico El País.

Las políticas de cooperación al desarrollo, declaró, “se basan en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra, mientras que todas las pruebas dicen que no”. Para Watson, la igualdad de las personas con diferente color de piel era un bonito deseo, pero “la gente que tiene que tratar con trabajadores negros sabe que no es cierto”.

El biólogo pidió disculpas, obligado por la indignación mundial, pero fue empujado a abandonar su puesto de rector del laboratorio Cold Spring Harbor, en Long Island. Pasó de ser un héroe de la ciencia a ser un apestado. En 2014, subastó su medalla de oro del Nobel y se la vendió por casi cinco millones de dólares al oligarca ruso Alisher Usmánov, propietario de un emporio metalúrgico.

James Watson, a pesar de sus comentarios racistas, es reconocido como uno de los investigadores más influyentes del siglo veinte. La identificación de la doble hélice del ADN que hizo junto con con su colega Francis Crick fue un hallazgo histórico que transformó la comprensión de la genética moderna.

Gracias al conocimiento del ADN, hoy es posible detectar enfermedades hereditarias antes de que se manifiesten, identificar a personas por una sola célula y diseñar medicamentos adaptados al perfil genético de cada paciente. La medicina personalizada, las pruebas de paternidad y la identificación forense son apenas algunas de las aplicaciones que han hecho del ADN una herramienta esencial para la justicia y la salud pública.

La biotecnología agrícola también se benefició del descubrimiento. Los cultivos genéticamente modificados han permitido producir alimentos más resistentes a plagas y sequías, mientras que las técnicas de clonación y edición genética abren la puerta a nuevas formas de reproducción asistida y terapias contra enfermedades incurables.

El cine, siempre atento a los dilemas de nuestro tiempo, convirtió al ADN en uno de sus temas favoritos. En Jurassic Park (1993), Steven Spielberg mostró el poder —y el riesgo— de manipular la vida para fines comerciales y de entretenimiento. En Gattaca (1997), el código genético se transformó en una herramienta de exclusión social, anticipando discusiones sobre la discriminación biológica y el control de la identidad.

A partir de entonces, la genética se volvió un motivo recurrente en la ciencia ficción: desde los replicantes de Blade Runner hasta los experimentos de Splice, el cine ha explorado las promesas y los peligros de una ciencia capaz de crear, modificar y destruir la vida a voluntad. Incluso las series policiales, como CSI o Criminal Minds, popularizaron el ADN como símbolo de verdad científica, convirtiéndolo en un personaje más dentro de las narrativas de investigación.

Setenta y dos años después de su descubrimiento, el ADN sigue siendo fuente de fascinación y controversia. Ante cada avance científico de la genética se ha generado un debate ético. ¿Hasta dónde puede el ser humano intervenir en los procesos naturales sin alterar el equilibrio de la vida? RDM