Corre, lee dile

Germán Martínez Aceves

No hay vuelta de hoja, hemos maltratado tanto a la naturaleza de tal manera que se han alterado los procesos naturales. Escasez o excesos, cemento o áreas verdes, deforestación o conservación. Las sociedades se han desarrollado pero el costo ecológico ha sido caro y muchas veces los resultados han sido devastadores.

Un grupo interdisciplinario de investigadores, encabezados por el Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la Universidad Veracruzana (UV), se reunieron compartir conocimientos, analizarlos y tratar de resolver los problemas ambientales.

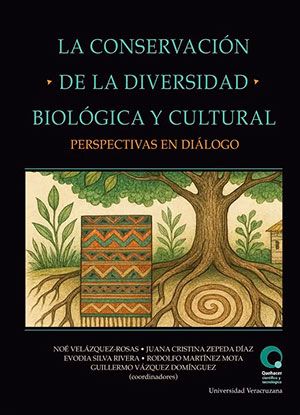

El resultado fue el libro La conservación de la diversidad biológica y cultural. Perspectivas en diálogo coordinado por Noé Velázquez Rosas, Juana Cristina Zepeda Díaz, Evodia Silva Rivera, Rodolfo Martínez Mota y Guillermo Vázquez Domínguez que se publicó en la colección Quehacer científico y tecnológico de la Editorial de la UV.

En ocho capítulos diecisiete estudiosos de profesiones diversas como la biología, la antropología, la psicología, la lingüística y las artes plásticas ofrecen visiones distintas de temas varios referentes a los problemas ambientales y culturales para la conservación y cuidado de la naturaleza.

Inicia con el artículo “El castor y el capital: desmesura europea y devastación biocultural en Norteamérica” de Francisco Serratos del Department of Languages, Cultures, Race, Washington State University, un lingüista experto en el análisis ambiental aborda un problema en el siglo XVI cuando los colonos usaron las pieles de los castores como una de las bases de la comercialización que pusieron en peligro la existencia de la especie.

En contraste, la antropóloga Virginia Arieta Baizabal del Instituto de Antropología de la UV en “Paisajes antiguos y arqueología del patrimonio biocultural olmeca” nos pone el ejemplo de los antiguos pobladores de San Lorenzo, Veracruz que se adaptaron a su entorno natural con un gran equilibrio y respeto a la naturaleza con base en sus creencias y prácticas asociadas a la cosmovisión.

Continúa “Filosofía ambiental de campo: metodología transdisciplinaria aplicada a la conservación biocultural” Alejandra Tauro, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y Ricardo Rozzi, del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios del Cambio Global y Conservación Biocultural, de la Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Chile; abordan la experiencia de la conservación biocultural en la región de Magallanes, un proyecto que inició en el año 2000 con notables resultados.

En “La espiritualidad indígena como clave para la conservación de los paisajes bioculturales”, de Luis Cabrera, Juana Cristina Zepeda, Evodia Silva Rivera y Noé Velázquez Rosas, del Citro y Betsabé Ruiz Guerra, del Instituto de Ecología AC, se adentran en la espiritualidad del pueblo totonaco a través de dos temas: el rescate del palo volador, base de los voladores de Papantla y, Kiwikgolo, el señor del monte, ambas experiencias ligadas a la cosmogonía y la naturaleza.

Belinda Contreras Jaimes, de People and Plants International y Citlalli López Binnqüist del Citro, en “Conocimiento tradicional en su expresión biocultural: los textiles de la Tlasesekya”, se van a la zona serrana de Zongolica para estudiar la belleza de la artesanía textil como parte importante en la integración del entorno natural.

“La alimentación tradicional: los agroecosistemas y su relación con el microbioma intestinal” de Rodolfo Martínez Mota y Evodia Silva Rivera, del Citro; Guillermo Vázquez Domínguez, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UV; Nicoletta Righini, del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición de la Universidad de Guadalajara y; María José Graniel Izquierdo, becaria Conahcyt, tratan un tema fundamental que se relaciona con los hábitos alimenticios y la relación con la naturaleza. Somos lo que comemos y sin duda guarda relación con nuestros entornos naturales.

Luz del Carmen Jiménez Portilla, del Centro de Estudios de Género de la UV realiza una “Investigación colaborativa con mujeres rurales frente a la transformación de los sistemas agroalimentarios”, como sabemos, hablar del campo se centra en las labores de los hombres, sin embargo, las mujeres tienen un papel fundamental y son un pilar en el manejo y conservación del patrimonio biocultural.

Finalmente, “Torres del silencio o cómo transitar del agua al cielo” de Ilana Boltvinik, del Instituto de Artes Plásticas de la UV, con un lenguaje poético y sensible narra la experiencia del proyecto Torres del silencio del Colectivo Tres, una obra para zopilotes del río Rimac en Lima, Perú.

Más allá de romantizar el pasado, estos textos nos conducen a la comprensión de la conexión del espíritu con la naturaleza, solución fundamental para afrontar la crisis ecológica que vivimos.

La diversidad biológica y cultural es un todo en el que podemos adaptarnos. Somos el problema y también la solución, las experiencias vertidas en este libro así lo demuestran.

La conservación de la diversidad biológica y cultural. Perspectivas en diálogo coordinado por Noé Velázquez Rosas, Juana Cristina Zepeda Díaz, Evodia Silva Rivera, Rodolfo Martínez Mota y Guillermo Vázquez Domínguez es de la colección Quehacer Científico y Tecnológico de la Editorial de la Universidad Veracruzana, 168 páginas, 2025. Se encuentra en acceso abierto en la siguiente liga: