EL SONIDO Y LA FURIA

MARTÍN CASILLAS DE ALBA

¿Habrá sido la señorita que traía el vestido lila?

Ciudad de México, sábado 28 de noviembre, 2020.– “Las historias son buenas, desde mi punto de vista, cuando uno se puede sentar con la pluma en la mano y puede pasarse los días enteros sin darse cuenta que el tiempo transcurre, sin dejar de estar consciente de la vida allá afuera”, esto decía Chéjov que ahora he descubierto en su Cuaderno de notas (La Compañía, Madrid, 2010) y en unos apuntes que hice hace años cuando leí sus cartas, para darme cuenta cómo es que observaba todo para luego verlo en sus obras de teatro o en sus cuentos.

Por ahí dice que “la gente callada es así porque no tienen nada que platicar o porque están muy a su gusto” y, en otra carta, consuela a Olga Knipper, la que sería su esposa, diciéndole: “¿por qué estás deprimida? Estás viva, trabajando, esperanzada, bebiendo y te ríes cuando tu tío te lee en voz alta… ¿qué más quieres?”

En el siglo XIX pertenecer al ejército era prestigioso: vestían con elegancia, sin importar que así, eran carne de cañón. También era un pasaporte para la vida social: tenían un uniforme espléndido, podían platicar con las damas sobre esos hechos de guerra que las deslumbraban. Así escribieron sobre este tema Tolstoi en su Guerra y Paz y el ejército del Zar; Rojo y Negro de Stendhal con Julián Sorel que admiraba a Napoleón; Lampedusa con Tancredi Falconeri y el ejército de Garibaldi en El Gatopardo y Joseph Conrad en Los duelistas que luego dirigió Ridley Scott para hacer una obra maestra.

Anton Chéjov escribió varios cuentos sobre ese tema mismos que dice “escribía como los reporteros escriben sus notas sobre algún incendio, mecánicamente, medio inconsciente, sin pararme a pensar en el lector ni en mí mismo.”

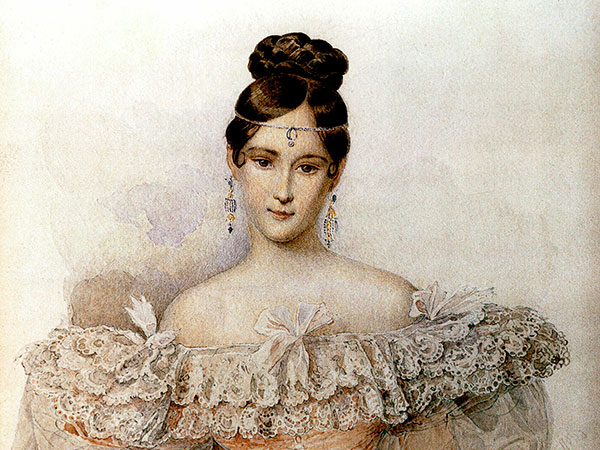

El beso es uno de ellos. Es una historia que narra el artillero Riabóvich, un tímido militar con baja autoestima que formaba parte del batallón del Zar; un hombre apocado que contrasta con el resto de sus compañeros que estaban puestos para irse de fiesta a una de esas casas de campo con muchas recámaras, salones de fiesta y de juegos en donde el instinto del teniente Lobitko funcionaba bien, pues cruzando el río había olfateado que en esa casa “había mujeres con unos vestidos ampulosos que se esponjaban cuando giraban bailando un vals o una mazurca.”

Había un cuarto de baño cerca del salón de fiesta con varias nicas sembradas en el suelo y unos pasillos oscuros que se conectaban con algunos cuartos. En uno de esos pasillos sombríos se perdió Riabóvich en donde una mujer le dió un beso:

–¿Quién habrá sido? –pensaba el artillero sorprendido.

“En su imaginación centelleaban los hombros y los brazos de esa señorita que traía el vestido lila o las sienes y los ojos con una mirada sincera de esa rubia vestida de negro. Recorría los talles, los vestidos, los broches y se esforzaba para detectar cualquier gesto con el que pudiera asociarlo con la que le dio el beso. Pero le brincaban, se extendían y oscilaban. En el fondo negro, como cuando cerramos los ojos, desaparecía esa imagen y empezaba a oír los pasos presurosos, el rumor de un vestido, el sonido del beso antes que una intensa y secreta alegría se apoderara de él.” Una dama lo había besado y eso fue más que suficiente para que el artillero pudiera caminar horas por la nieve antes de llegar al campo de batalla.

“He dejado que mi memoria filtre lo subjetivo de tal manera que sólo lo que es importante lo deje pasar”, decía Chéjov, tal como había dejado pasar la historia del beso, parteaguas en la vida de ese artillero.

En enero de 1904 estrena en Moscú El jardín de los cerezos. En julio está en Badenweiler, cerca de Freiburg i.Br. –donde estudié un semestre de maestría. Después de tomarse entera una copa de Champaña se recostó, se dio la media vuelta y se quedó dormido para siempre como un niño: bendito Antón Pávlovich Chéjov (1860-1904).