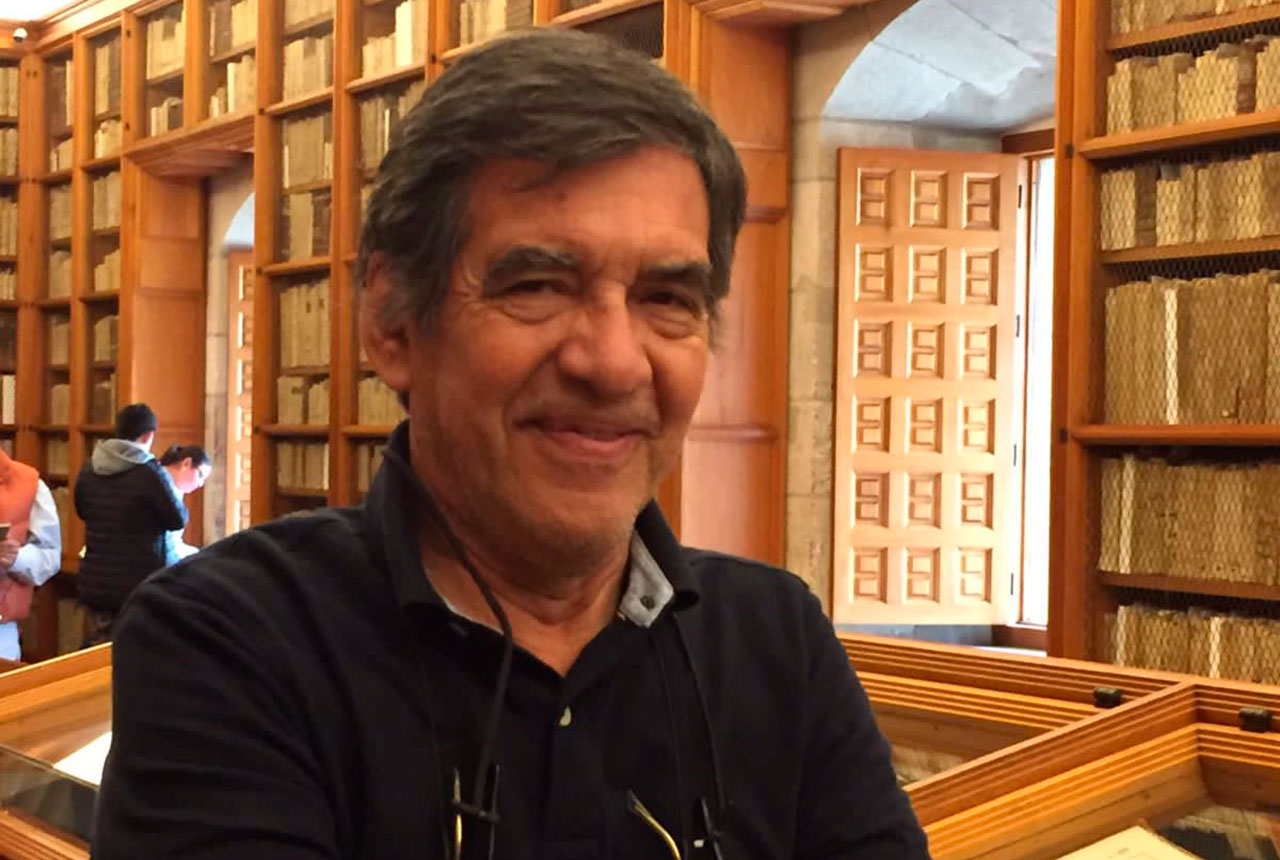

Ricardo Del Muro / Austral

Ante el nuevo e incierto escenario de la economía mundial, surgido por la guerra arancelaria provocada por Donald Trump, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el Plan México para fortalecer la economía nacional, impulsar la autosuficiencia alimentaria y energética, además del empleo, pero hasta el momento, no hay una política clara para fortalecer las economías estatales.

Los llamados Planes Estatales de Desarrollo, documentos que en teoría deberían orientar el futuro económico y social de cada entidad, han quedado obsoletos, a partir del 2 de abril, ante la nueva realidad económica.

El futuro ya no está en mirar hacia Estados Unidos como un mercado seguro para las exportaciones, el nearshoring o el turismo. De hecho, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está en grave peligro de desaparecer y posiblemente Trump impulse acuerdos bilaterales con México en diferentes sectores productivos.

Todavía existe la esperanza, es cierto, de que Trump mantenga el T-MEC para apoyar a Estados Unidos en su guerra con China, pero cualquier cambio en la política arancelaria estadounidense tendría un impacto inmediato en la economía mexicana, principalmente en los estados del norte del país, como Chihuahua, donde el 98% del PIB depende de la exportación a Estados Unidos.

Sin embargo, las repercusiones del nuevo mercado mundial afectarán a las 32 entidades federativas del país, incluyendo aquellas que tienen una participación mínima en las exportaciones, con menos del 0.5% del total, como es el caso de Chiapas, pero que dependen de las remesas.

El Plan México, reforzado con 18 acciones estratégicas para enfrentar los aranceles de Trump y dar tranquilidad a los empresarios, tiene el potencial para transformar y fortalecer las economías regionales y estatales. Sin embargo, para que esto suceda, el plan debe ir más allá de los grandes proyectos federales y promover el desarrollo de las economías estatales y regionales. A su vez, cada estado debe identificar sus ventajas comparativas y promover su aprovechamiento en el nuevo mercado mundial.

En teoría, los planes estatales, deberían ser la hoja de ruta para orientar las decisiones de inversión pública, atraer capital privado, formar capital humano y definir las ventajas competitivas regionales.

Sin embargo, en la práctica, muchos planes estatales son ejercicios burocráticos, documentos de trámite en las campañas políticas y útiles solo para cumplir requisitos legales o justificar presupuestos. Elaborados como si el mundo no hubiera cambiado, como si la economía global siguiera funcionando bajo las lógicas del siglo pasado, muchos de estos planes repiten fórmulas gastadas, diagnósticos superficiales y promesas recicladas.

Durante los últimos años, por ejemplo, el “nearshoring” se convirtió en una especie de mantra para México. Gobernadores, empresarios y funcionarios federales repetían una y otra vez que el futuro económico del país estaba asegurado gracias a la relocalización de fábricas que huían de Asia para instalarse cerca de Estados Unidos.

Pero este discurso se desmoronó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la nueva ola de proteccionismo, aranceles y restricciones al comercio mundial. El nearshoring ya no es automático. No basta con estar cerca de Estados Unidos. Ahora las preguntas son otras: ¿qué tanto valor se queda en México?, ¿qué tan integrada está la producción?, ¿qué tan confiable es el entorno político y de seguridad? Y ¿qué sectores realmente se beneficiarían?

Muchos planes estatales de desarrollo en México parten de un error de origen: suponer que cualquier empresa que salga de China vendrá directo a instalarse en el norte del país, en el Bajío o en el sur de México, por su cercanía con Centroamérica. Pero los tiempos están cambiando. Si Trump impone aranceles a productos hechos en México que usen insumos chinos – como ya lo está advirtiendo – muchas inversiones preferirán quedarse en Asia o moverse a otras regiones.

En lugar de apostar todo a la buena voluntad de la federación o de los inversionistas extranjeros, los gobiernos estatales tienen el reto de atraer inversión en sectores clave: autopartes, semiconductores, energías limpias, tecnologías médicas, logística y software industrial. Esto requiere un esfuerzo regional y nacional para mejorar infraestructura, impulsar la digitalización, seguridad, energías limpias y sobre todo la formación de capital humano especializado.

En el caso del turismo, que ha intentado ser un sector clave en el desarrollo del sureste, los expertos señalan que éste no se mide sólo por el número de visitantes ni por los grandes desarrollos hoteleros. No basta el turismo masivo; de nada sirve atraer a millones de turistas que dejan poco dinero y mucho daño ambiental.

Anna Pollock, una de las expertas más influyentes del sector, lo resumen en una frase: “El turismo del futuro no debe ser sostenible, debe ser regenerativo. No basta con no dañar: hay que reparar lo que ya está dañado”.

Empresas globales como Intrepid Travel, líderes como Jeremy Sampson o Megan Epler Wood y movimientos como Future of Tourism Coalition están marcando una ruta clara: turismo de bajo impacto, alto valor, centrado en la identidad local y las comunidades.

La nueva visión implica replantear los planes de desarrollo turístico estatal y municipal; invertir en infraestructura verde; capacitar a comunidades como prestadoras de servicios turísticos y crear productos turísticos basados en identidad cultural, naturaleza, historia y sostenibilidad. RDM